依法治污、嚴格監管。以新環保法和其它一系列新修訂的環保法律法規實施為契機,加強地方立法,完善生態環境保護法規體系,強化生產者環保法律責任,實行最嚴密的法治監督,推行全流域、跨區域和城鄉協同治理。

全員行動、社會共治。實施政府、企業、公眾多元主體責任分擔、合作共治和監督制衡機制,形成各職能部門相互配合、共同發力的環境保護統一戰線,引導公眾有序參與環境決策、環境治理和環境監督,倡導綠色生活生產方式,形成生態文明長效機制。

三、規劃目標

(一)總體目標

到2020年,全省生態環境質量明顯改善,主要污染物排放總量大幅減少,環境風險得到有效控制,生態安全基本得到保障,綠色生產和綠色生活水平明顯提升,生態環境治理體系與治理能力現代化取得重大進展,生態文明建設水平與全面建成小康社會相適應,生態文明體制改革和重大制度建設取得決定性成果。

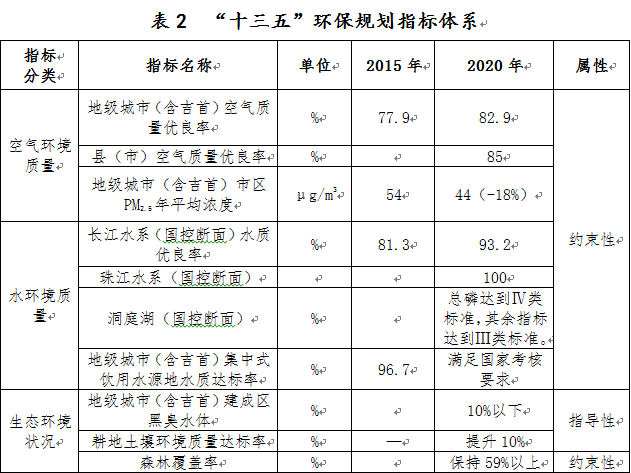

(二)指標與任務體系

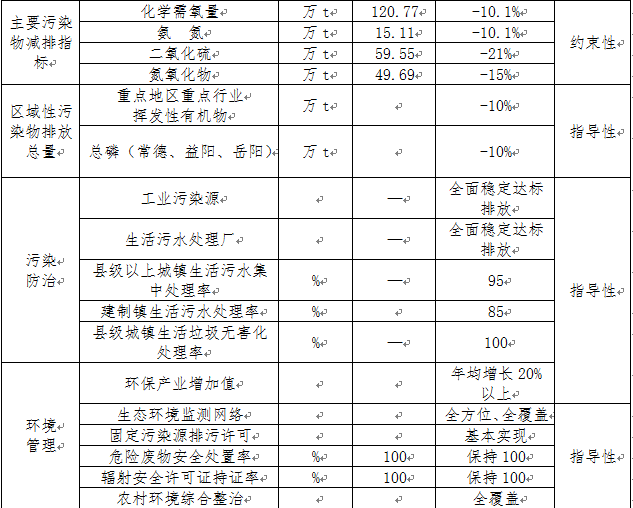

到2020年,重點污染物化學需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量與2015年相比,削減比例分別不低于10.1%、10.1%、21%、15%,重點地區重點行業揮發性有機物削減10%,常德、益陽、岳陽市三市總磷排放量分別下降10%以上,排入洞庭湖的總氮下降10%以上;工業污染源、生活污水處理廠穩定達標排放;縣級以上城市集中式飲用水水源地水質全面達標;全省長江水系(國控斷面)水質優良率達到93.2%,長江經濟帶生態環境保護相關要求全面落實,珠江水系達到100%,消除Ⅴ類以下水質,洞庭湖水質除總磷達到Ⅳ類外,其他指標達到Ⅲ類;14個地級城市(含吉首)建成區黑臭水體控制在10%以內;14個地級城市(含吉首)環境空氣質量優良天數比例達到82.9%,縣級城市環境空氣質量優良天數比例達到85%;14個地級城市(含吉首)細顆粒物(PM2.5)年平均濃度比2015年下降18%;全省耕地土壤環境質量達標率提高10%,重點區域土壤治理取得明顯成效。完成農村環境綜合整治全省域覆蓋任務。

建立最嚴格的環境保護制度,建立覆蓋所有固定污染源的企業排放許可制度,完善環境監管執法制度,實行省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度,健全環境信息公開制度,建立全方位的生態環境監測網絡,實現環境質量、重點污染源、生態狀況監測網絡全覆蓋。

推動環保產業大發展,壯大龍頭企業,促進全省環保產業產值年均增長20%以上,環保裝備產品性能大幅提升,環境服務能力顯著增強,產業結構更趨合理。

四、重點任務

(一)改善水環境質量

加強工業水污染防治。2016年底前,全部淘汰不符合國家產業政策的小型造紙、制革、印染、染料、煉焦、煉硫、煉砷、煉油、電鍍、農藥等嚴重污染水環境的生產項目。繼續開展對造紙行業(特別是環洞庭湖區域)專項整治,制定造紙、焦化、氮肥、有色金屬、印染、農副食品加工、原料藥制造、制革、農藥、電鍍等行業專項治理方案,實施清潔化改造。2017年底前,造紙行業完成紙漿無元素氯漂白改造或采取其他低污染制漿技術,鋼鐵企業焦爐完成干熄焦技術改造,氮肥行業尿素生產完成工藝冷凝液水解解析技術改造,印染行業實施低排水染整工藝改造,制藥(抗生素、維生素)行業實施綠色酶法生產技術改造,制革行業實施鉻減量化和封閉循環利用技術改造。新建、改建、擴建上述行業建設項目實行主要污染物排放等量或減量置換。引導工業企業向集聚區內集中,凡不符合集聚區準入條件的企業,一律不予審批。2017年底前,工業集聚區(經濟技術開發區、高新技術產業開發區、工業園區)應按規定建成污水集中處理設施,并安裝自動在線監控裝置,逾期未完成的,一律暫停其擬建項目的環評審批、備案,并依照有關規定撤銷其園區資格。集聚區內工業廢水必須經預處理達到集中處理要求,方可進入污水集中處理設施,新建、升級工業集聚區應同步規劃、建設污水、垃圾集中處理等污染治理設施。

加強“一江、一湖”的水污染防治。持續推進省人民政府“一號重點工程”,按照“治與調并舉”、“全面鞏固”的要求,以問題為導向,繼續推進實施湘江流域污染防治第二個、第三個“三年行動計劃”。強化湘江流域航運水污染防治,促進船舶標準化,船舶、港口、碼頭生活垃圾上岸處置。強化近岸區域的畜禽污染治理,劃定禁養區和限養區,2017年底禁養區畜禽養殖全部退出。全面推進洞庭湖區域水環境綜合整治,實施國務院批準的洞庭湖生態經濟區規劃及《洞庭湖區水污染綜合治理實施方案》,加強與湖北、貴州、重慶等相鄰省份的溝通協調,建立洞庭湖水環境保護聯防聯控協作機制,綜合推進洞庭湖外源性污染治理和區域生態環境綜合整治,有效遏制水質富營養化趨勢,確保達到國家控制要求。

強化飲用水源及優良水體的保護。實施從水源到水龍頭全過程監管,提升飲用水安全保障水平。到2017年底,全面完成飲用水源保護區劃定和規范化建設,依法清理保護區內違法建筑和排污口,積極推進城市第二水源地建設與整治。自2016年起,地級城市(含吉首)每季度向社會公開本行政區域內飲用水水源、供水廠出水和用戶水龍頭水質狀況。自2018年起,縣級以上城市和日供水千噸以上或服務人口萬人以上的農村安全飲水工程,定期公布飲水安全狀況。對“四水”源頭及現狀水質達到或優于Ⅲ類的江河湖庫開展生態環境安全評估,制定實施生態環境保護方案,持續推進列入水質較好湖泊生態環境保護規劃中的湖庫的保護,保障具有重要戰略意義的湖庫、流域的生態健康安全。

強化城鎮生活污染治理。對城鎮污水處理設施建設進行填平補齊、升級改造和管網完善,實現污水處理設施穩定運行并達標排放。重要水源地、城市內湖、景觀水系、水環境敏感區域等重點水域的城鎮污水處理設施應于2017年底前全面達到一級A排放標準。強化城中村、老舊城區和城鄉結合部污水截流、收集,現有合流制排水系統應加快實施雨污分流改造,難以改造的,應采取截流、調蓄和治理等措施。城鎮新區建設嚴格實施雨污分流,配套管網應同步設計、同步建設、同步投運。到2017年底,縣以上城鎮污水處理率達到95%以上,到2020年,全省所有縣(市)和重點鎮具備污水收集處理能力。加快建設長株潭兩型社會試驗區和衡邵干旱走廊再生水利用設施,其它地區和縣(區、市)積極推進污水再生水利用。污水處理設施產生的污泥應進行穩定化、無害化和資源化處理處置,禁止不達標的污泥進入耕地,取締非法污泥堆放點。現有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造,地級城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到100%。

編輯:張偉

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317