3、國企分化將在短時間里見分曉

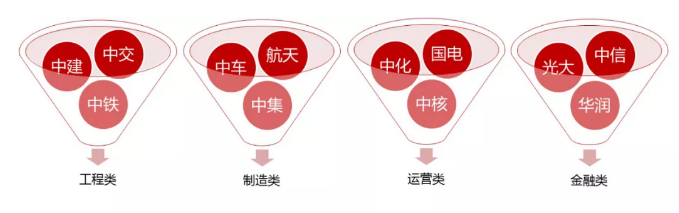

過去幾年環保產業所發生的最大變化莫過于國資持續走強。一方面是多家中央企業挾資本和資源強勢進入環保行業,被業內驚呼為野蠻人闖瓷器店;另一方面是多個省市自治區相繼成立省屬環保產業平臺,以期通過地域優勢培育壯大環保產業。其中,進入環保行業的央企又可以分為四類,工程類、制造類、運營類和金融類。早期許多央企進入環保只是跟風而動,除了資本和央企名頭,其自身既無技術積淀,也無人才、管理和業績優勢,隨著一哄而上的熱忱消退,部分央企將很快離場。在此,機遇和挑戰并存:機遇在于,在此大環境下,部分優勢央企有機會快速做強做大,真正將環保產業發展成為自己主業之外的新支柱產業,部分央企甚至有機會順勢而為重塑自身所在行業的格局,真正將綠色發展理念貫徹落實到產業中來,從環保產業的“野蠻人”搖身一變為自身行業(如化工、電力、高端制造等)的“白衣騎士”;挑戰在于,部分定位不準確也無技術和人才優勢的央企,將“賠了夫人又折兵”,同時遭遇投資打水漂和產業發展信心受挫的打擊。此外,部分地方國企因其產業基礎和靈活性會獲得領跑先機。以上判斷將在十四五期間就見分曉。

圖8:四類央企誰家強?

4、跨界洗牌和顛覆將成為常態

對比其他與人類生活、生產息息相關的行業,如家電、汽車、房地產、通訊等產業,環保產業長期處于低質量發展、低水平競爭的階段。不管是從技術研發還是產品迭代,抑或是從建設質量或設計標準,更不用說管理創新,環保產業的發展都沒有取得與社會經濟和其他行業同等水平的進步。在此大背景下,將其他行業的技術、產品、管理等引入環保產業,將獲得極大的創新和疊加溢出效應。早前有許多園林景觀企業進入環保行業,在生態建設領域占據優勢。當前,華為、萬科、阿里、騰訊、中國移動等看似跟環保行業八竿子打不著的企業接連進入環保行業,將其自身擁有的大數據、云平臺、移動通訊、精細管理等優勢移植到環保設施的建設、管理和運營服務中來,創造出了1+1遠遠大于2的跨界領先效應。因此,未來跨界洗牌和顛覆將越來越成為環保產業的常態。

5、環保設施建設必須解決鄰避問題

環境公共服務與每個人都息息相關。人們每天生活、生產所產生的污染和廢物需要環保設施處理處置。也就是說,環保產業是一項為人們生活創造美麗、增添美感的事業。但是,中國的環保行業尚未擺脫“鄰避效應”的困境。但凡了解到自身周邊會建設污水處理廠、垃圾焚燒發電廠、資源再生回收中心等設施時,民眾即使不群起而游行示威反對之,也大概率會掩鼻而過或刻意躲避。這與環保產業為人們創造美好生活、美好環境的定位大相徑庭。解決之道在于,未來環保產品(包括環保基礎設施)首先必須給民眾安全感,在排放標準、運營安全等方面,給出令人信服的記錄;其次產品和設施需要融入民眾生活,讓民眾感受到因為有該設施而使自己生活獲益;再次環保設施的設計、建設和管理等,還需要在文化、藝術、感觀等方面下功夫,改變一想到環保設施就浮現出傻大笨粗和臟亂差的習慣性印象。未來,藝術總監(或美學總監)和公眾關系總監將成為未來環保公司的標配,每一個環保設施都將成為民眾心向往之的美好場所。

大浪淘沙:未來如何勝出?

在很大程度上,中華民族是一個缺少哲學教育和邏輯思維的民族。我們思考問題習慣從最眼前的實用出發,很少去梳理邏輯,尋根究底。在面對產業發展這樣宏大而長遠的議題時,邏輯分析卻顯得尤為重要。未來,不管企業性質姓公還是姓私,不管企業規模是大還是小,要想在已經處于進行時的產業洗牌浪潮中剩下(剩下即勝出),建議從以下幾點深入邏輯思辨:

◆ 政治經濟大趨勢決定產業形態,必須要順勢而為;

◆ 在產業生態中找準自己的生態位,不管是找靠山抱大腿,還是苦練獨門絕技,總有一款生存秘訣適合你;

◆ 打造自己的核心競爭力,工藝技術、融資能力、運營管理必居其一;

◆ 關注海外市場,尤其是南亞、東南亞、南美洲等一帶一路新興市場;

◆ 人才!人才!!人才!!!重要的事情說三遍還不夠。

(本文是中車環境科技有限公司副總經理陽平堅博士在第六屆國際清潔技術論壇的演講發言,由中車環境戰略投資部總經理易如整理。)

本文作者

陽平堅

理學博士,現任中車環境科技有限公司黨委委員、副總經理,曾任江蘇鹽城環保科技城黨工委委員、管委會副主任和生態環境部宣教中心環境公共關系與戰略傳播研究所副所長(主持工作)。

編輯:徐冰冰

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317