時間: 2021-12-17 17:38

來源: 水務經理人

作者: 高雅麟

根據經濟學觀點,企業產生壟斷有三個主要原因:

壟斷資源:生產所需要的關鍵資源由單個企業所擁有;

政府管制:政府給予單個企業排他性地生產某種物品或服務權力;

生產流程:某個企業能以低于大量企業的成本生產產品。

顯然,制水、供水、排水、污水處理等業務具有天然的壟斷屬性。所以——水務行業具有天然壟斷性.

但問題在于:傳統經濟學對壟斷的態度很曖昧。一方面,持否定態度。認為壟斷會扼殺競爭,從而抑制創新。畢竟,與其它行業相比,這么多年水務企業的保守形態非常明顯,這既與行業性質、體制機制相關,也與企業本身缺乏動力相關。但另一方面又持肯定態度。認為壟斷是可以接受的,甚至是必要的。比如,向居民供水,必須鋪設遍及全鎮的水管網。如果兩家或更多企業在提供這種服務中競爭,每個企業就都必須支付鋪設管網的固定成本。如果只有一家企業為整個市場提供服務,水的平均總成本就最低,成本低了就可以合理地控制價格,為民造福。因此,壟斷不僅是企業本身的要求,也是政府與社會的必然要求。

誠然,“壟斷會抑制創新”,看似言之鑿鑿,順理成章。但中國傳統文化中本,非常善于把一個硬幣拆分成兩個面。一方面,《孟子》中有云:“入則無法家拂士,出則無敵國外患者,國恒亡。然后知生于憂患而死于安樂也。”另一方面,《大學》中有云:“知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。”

所以面對競爭與創新問題。一方面,傳統經濟學不得不承認它們具有“自然壟斷”屬性,競爭會造成社會資源的浪費;但另一方面又認為,即使是具有“自然壟斷”屬性的部門,也不應該由政府來獨家運營,而應該開放給其它資本(包括民營、外資)來競爭,以期激活創新的活力。所以有了當年建設部重磅推出文件——《推進市政公用事業市場化進程》。正是在這種推手下,國內的頭部水務公司抓住了機遇,開疆拓土,贏利了一席之地。雖然外資巨頭在中國水務市場中有所波折,但畢竟激活了中國水務市場的活力,包括資本市場、技術創新,此處不作贅述。

事實上,壟斷與創新從來不是也不應該是天敵。

眾所周知,每個企業都有一定的生命周期。創業之初,必然是生于憂患;成熟之時,自然需要謀定而后動。而水務行業之所以特殊,主要原因在于它的出身天然不是從市場中競爭中起家,而是天然地以地域為分界點,由地方政府人民包辦。“你是長風起,連綿幾十里,我是山中人,不問不歸人”,多是你走你的陽關道,我走我的獨木橋。這里又是一個兩面性,其優勢是:具有極好的現金流,同時又具有良好的抗周期波動。其劣勢是:沒有開拓創新的機制與動力。

有很多研究顯示,當企業處于激烈的市場競爭中時,它苦苦掙扎在生存線上,只能看到短期利益,沒有多余的資源和精力去搞創新;而那些能夠著眼于長期,愿意投入大量資源來搞創新的企業,往往都具有一定的壟斷地位,享有壟斷收益。硅谷投資教父彼得·蒂爾甚至直言不諱地說:好公司就是應該追求壟斷地位。那么問題來了——

靈魂拷問一:既然水務企業具有天然的壟斷地位,那么它是不是天然的好公司嗎?

答案:不是!因為壟斷不是好公司的充分條件。

沒錯,好公司不僅應該追求壟斷地位,但更應該追求定價權,或者說追求壟斷地位的目的是為了定價權。但對水務公司而言,擁有定價權是不可能的。無論是自來水價,還是污水處理費,是國有獨資企業,還是民營企業,或是ppp項目的服務價格,都不可能由企業自主定價。相反,監管部門對你的成本監督問題上,無論是在指標體系還是監管手段都在不斷地從科學化體系化入手,加以強化。在市場經濟體制下,企業的地位取決于定價權而不是壟斷性。所以,水務企業是一個沒有定價權的壟斷公司,它并不是一個天然的好公司。

如何讓一個具有天然的壟斷地位的企業,擁有定價權?這才是擺在高管面前的首要任務,這是一個職業經理人的核心能力,也是一個水務企業生存與發展的重中之重。水價博弈,是我們面對的永恒主題。這個系統工程,其實就是我們這個行業與時俱進的博弈論。

靈魂拷問二:壟斷地位不需要你去操心了,你如何利用壟斷地位去創新?

壟斷與創新不應該是天敵,更應該是一對親密兄弟。一旦與創新融合合,會有不可估量的價值。有幾個導入點:

一是數據資源。數據是資產,已經被人講濫了,你必須要懂得,如何真的把它變成資產。在市場上所有的信息化建設多是建立在技術層面的,很少真的把數據當作資產去作布局,導入的業務邏輯出發點基于內部的“提質增效”。我們必須著眼于外部性,聚焦數據資產,才會有“平臺化、智能化、集成化、金融化、生態化”的路徑與方法。

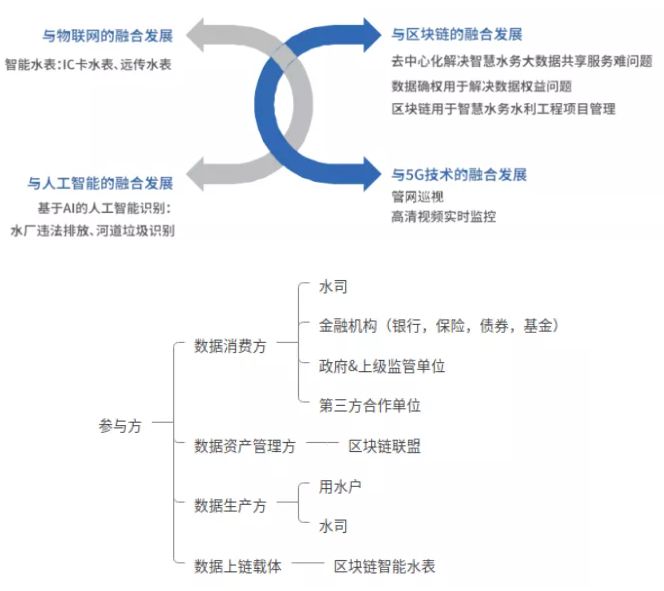

二是新技術。別讓元宇宙、區塊鏈、物聯網、人工智能、5G技術等那些前沿的概念浪費了。我知道在大家眼里,玄之又玄的概念,常常會是眾妙之門。它提供給你的是趨勢與思路的啟迪。越是傳統的行業,一旦找對了新技術的結合點,它的能量是巨大的。

三是集成創新、泛在賦能。謀全局,找定位,只有跳出行業框架,才會有更廣闊的天地。互聯網的思維向物聯網的思維,本質上是人聯網的思維,最根本的還是生態圈的思維。比如智慧水務除了企業內在的驅動力之外,你還得有融入到智慧城市、海綿城市,甚至智慧地球的眼光與格局。其實這也是第三個靈魂拷問的出發點,那就是不要忘了平臺化思維。以數據為中心的集成創新,必然會有跨行業的賦能。

靈魂拷問三:如何把水務公司打造成平臺企業?

有一種觀點認為,企業分兩種:一種是生產特定社會群體需要的產品,這種企業叫普通企業;另一種是生產所有企業都需要的產品,比如供水、電力、通訊、道路這些物理基礎設施,以及互聯網基礎設施,這種企業叫做平臺企業。

所以,水務公司除了是天然的壟斷地位之外,還是一個天然的平臺型企業。

平臺企業和普通企業的關系,就是好像是棋盤和棋子。平臺企業是棋盤,它負責提供所有企業都需要的基礎設施,是重資產的;普通企業是棋子,它可以利用平臺的基礎設施,輕裝上陣,是相對輕資產的。理論上講,平臺化之后,集成化、智能化、生態化、金融化就有了前提與基礎。有了平臺化,才有了各類信息集成的可能性;信息集成之后,以“數據業務化,業務數據化”的形態,智能化是水到渠成的結果;有了平臺,集成了信息之后,資產金融、資本金融,財務金融就會有必然的導入,這就是金融化;當各類要素發生化學反應后,生態化也就自然而然的產生,形成一個良性循環的生態圈。而這個生態圈的中心,完全可以是水務企業。其中的內在邏輯不能泛泛而談,其中充滿著行業邏輯與技術特性。我們將會專題指撰文。

比如首創股份推出的REITS基金。首創有了較大體量的水務項目資產,首先它具備了資產包裝的選擇性,推出REITS金融產品,自然就具備了條件,這是平臺化的規模性帶來的紅利。其次,當資產達到一定規模,由于行業性質所決定,給市場上有較強的“壓艙石”的信心。穩健,就成了最大的噱頭。

平臺競爭力又取決于什么呢?規模很重要。平臺越大、使用平臺基礎設施的人越多,平臺效率就越高,平臺的競爭力就越強。對某些省會城市的水務集團,上市水務公司,都是一種絕佳的機會。對他們來說,還有另外一重要的課題是:如何起到引領作用?

既然規模很重要,那么,規模相對偏小的水務公司就沒有機會呢?

答案是否定的。對地方的水務企業是另一種機會,這可以從三層面去思考。

第一,以供水區域為中心,建立小生態圈。道理很簡單,水務企業有天然的區域壟斷,如何整合區域資源,建立一個小生態,對于任何一家水務公司都是具備先天條件的。我曾了解到某地水務公司,供水以農村飲用水為主,供水規模也僅有20萬噸/日,卻演變成當地一家非常好的小額貸款公司。所以,當你對此困惑的時候,不是沒有機會,也不是沒有能力,而是沒有思路 。

第二,融入大平臺。一滴水要保存下來,最好的辦法是把它放入大海。對于普通企業來說,競爭才有效率;對于平臺企業來說,壟斷才有效率。如果水務行業能夠整合各方面的資源,在平臺上整合為“企業群落”的競爭力。這就是我們這個行業形成合力的一個最好抓手!!!這對中國水業協會,省級行業協會是大有可為的。

第三,平臺可以掌握普通企業和消費者的大數據。我們常說一句話:數據對未來社會的價值,就像煤炭對于第一次工業革命、石油對于第二次工業革命一樣。一些平臺之所以不賺錢還享有高估值,就是因為它把這個大數據據為私有。未來,平臺數據是應該全民共有,這與水務這個民生行業的底層邏輯是非常切合的。更進一步,平臺創造的價值和收益,也應該通過新的制度設計,通過多種渠道返還給公眾。

你看,只有當你真正成為一個平臺型企業的時候,你要定的價格可能不僅僅是水價!欲學詩,功夫在詩外。水價之外,其實給你留了太多的博弈空間。這個博弈的空間,就是——平臺。

編輯: 趙凡

水視點網創始人、物產中大集團正職級研究院副院長、戰略部副總經理,曾任物產中大公用環境投資公司常務副總經理、浙江物產萬信投資管理有限公司董事長,錢江水利開發股份有限公司副總經理、蘭溪市錢江水務有限公司總經理。