時間: 2025-09-17 16:54

來源: 中國水網

作者: 王洪臣

8月29日,在“2025上海水業熱點論壇”上,中國人民大學教授/博士生導師、中國人民大學低碳水環境技術研究中心主任王洪臣分享了他對水處理技術創新的底層邏輯的看法。

王洪臣

當前,行業各層面普遍面臨發展困惑,無論是教育、設備制造還是運營管理領域均如此。有關部門在制定“十五五”規劃時也感到迷茫。然而,正是在這種普遍困惑的背景下,各種新模式、新思路不斷涌現,新技術層出不窮,技術創新呈現空前活躍的態勢。

王洪臣表示,近一個月以來,他參加了多場以凝練新技術、探索新突破、優化短流程為主題的頭腦風暴會議。這些會議規模雖小卻討論激烈。當下,環保行業應當認識到,困惑往往孕育著創新的春天。過去那種依靠外延式擴張、幾乎無需技術投入即可盈利的時代已經結束,其發展模式與技術創新關聯甚微。因此,環保行業更應沉下心來,聚焦真正的技術創新,致力提升產品質量,推動技術進步。

01. 找到技術創新的底層邏輯

在當前經濟環境下,資金約束日益增強,更要求我們通過技術手段實現節能降耗與成本控制。正是基于這一背景,王洪臣此次旨在跳出具體事務的討論,從更根本的層面談談對水處理技術創新的理解——即水處理技術創新的“底層邏輯”。這一邏輯不僅適用于水處理領域,也普遍存在于各行各業。若不能厘清底層邏輯,則容易陷入盲目;而一旦領悟,發展方向便將豁然開朗。

以自然科學為例,其底層邏輯建立在物理、化學、生物等母學科之上。牛頓三大定律是物理學底層邏輯。在該理論提出之前,人們無法解釋蘋果為何下落、風雨何以形成,而定律一旦確立,萬物運行規律頓時清晰。化學亦然,門捷列夫的元素周期表揭示出物質之間的內在聯系,使紛繁復雜的化學現象變得有章可循。生物學則在達爾文提出進化論后,展現出物種演化的清晰規律。

可見,自然科學的底層邏輯是明確而有力的。那么,技術進步的底層邏輯又是什么?

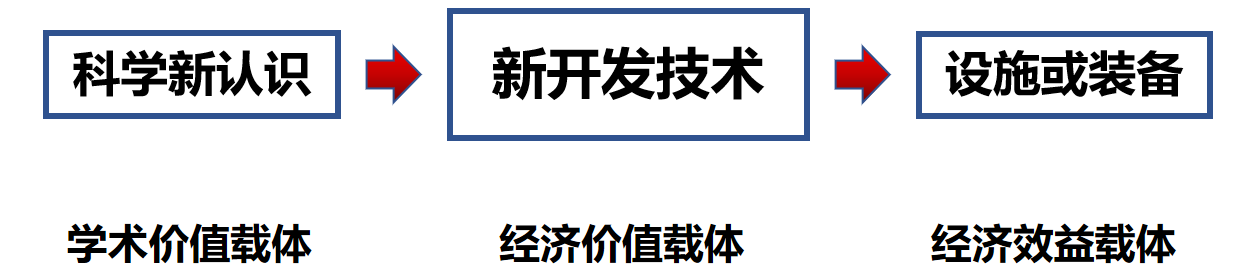

要認識技術進步的底層邏輯,王洪臣認為需從三個方面進行思考:科學、技術與工程之間的關系。科學是人類對現象的認識,而技術是人類在勞動中形成的方法,作為一種認知與方法體系,本身是虛擬的,它源于科學,但必須通過物化——如轉化為設備、產品或具體設施,產生經濟效益,才能具有價值。

王洪臣分析,水處理工藝是為實現水處理目標將若干具有特定功能的技術單元組合起來的流程。真正的水處理工藝技術創新必須符合三個條件:

1、水處理工藝創新必須嵌入新元素

為技術賦予價值必須依靠科學。技術進步的本質,在于將對自然的新認知(如新機制、新算法、新流程)嵌入到技術體系中,物化為設備或工程設施,這才叫技術進步。正因為技術具有“虛擬”的特性,才需通過專利與知識產權予以保護。評估一項技術是否具有創新性,關鍵在于判斷其是否引入了新的科學認知或方法原理。若缺乏此類內核,僅靠商業包裝,則難以稱為真正的技術進步。

2、水處理工藝創新必須歷經全過程試驗

技術創新的過程須經歷三個必要階段:小試、中試與生產性試驗。

小試在實驗室中進行,旨在深入探索現象、規律與本質,是技術可行性的基礎驗證。若一項技術跳過該階段,直接進入中試,則該技術往往難以具備真正的突破性。

中試的核心目標,是評估技術的經濟技術合理性,如能耗、藥耗與物耗等關鍵指標,且必須使用真實水質原料、在接近實際應用的規模下進行。然而目前許多中試未能滿足規模要求,導致無法準確測算經濟指標,大大降低了其參考價值。例如做曝氣中試,由于水的深度與曝氣效率高度相關,在規模不足的情況下,中試為滿足水深,實驗池就變成一根“柱子”,難以考察出技術的經濟指標。

生產性試驗則重點考察技術的穩定性與魯棒性,即考察技術在真實運行環境中的適應能力,能否抵抗小試與中試中無法遇到的偶發性因素的干擾。當前不少國家重大科研計劃要求做成示范性工程,但示范性工程僅側重于技術驗證,卻忽視了對工藝穩定性的充分評估,這是遠遠不夠的。這三個階段缺一不可,共同構成技術成熟化的必由之路。

3、水處理工藝創新必須經歷效能評估

王洪臣表示,工藝效能包括效果與效率。在技術研發過程中需辯證看待“效果”與“效率”的關系,二者往往“摁下葫蘆起了瓢”,效果提升的同時會伴隨效率的降低。例如在水處理領域,符合各類標準的出色的出水水質通常意味著較高的能耗、成本或占地面積。若一項技術宣稱同時實現效果好、占地小、投資低、能耗少,則其背后往往蘊含著具有突破性的新認知與技術原理。否則便可能違背基本底層邏輯,難以自洽。

02.污水生物處理工藝創新的底層邏輯

1、污水生物處理工藝創新要關注MRS綜合平衡

污水生物處理工藝是污水處理過程中對抗負荷沖擊的主力,最近生物技術創新如雨后春筍般涌現。污水生物處理工藝創新要關注MRS綜合平衡,MRS即Mixing(混合)、Reaction(反應)、Separation(分離)。

王洪臣談到,污水生物處理技術的創新始終圍繞“混合-反應-分離”三個基本環節展開,然而往往難以兼顧,容易顧此失彼。例如,好氧顆粒污泥和生物膜技術強化了分離效果,但常伴隨反應速率下降,即使通過控制污泥顆粒的大小,提高了反應速率,但也會造成混合效果變差,傳質能力減弱的問題,無法通過小試與中試。

他感慨,雖然這對污水處理行業而言非常遺憾,但這也是活性污泥法的魅力所在——雖然已應用百年,但活性污泥法卻因其與污染物在曝氣池強烈的混合反應,形成了強大的抗沖擊負荷能力,而被人沿用至今。

當前,在技術創新過程中,行業往往因顆粒污泥粒徑過小而尋求改進,試圖推動其向好氧顆粒污泥方向發展,從而實現固液分離。然而,這一過程仍面臨諸多困難,實現穩定的顆粒化過程具有較高挑戰性。因此,研究者開始探索基于微生物團聚化的中間路徑,實現固液分離。

需要明確的是,分離作為水處理的核心環節之一,早已在膜生物反應器(MBR)中得到有效解決。但膜生物反應器存在能耗較高等問題,因此,當前的研究重點轉向開發無需依賴超濾膜技術的替代性分離方案。近年來,多種短流程處理技術迅速發展,不斷涌現新的分離方法。但王洪臣提醒道,懸浮態工藝與混合態工藝一直在“反應-混合-分離”三個環節中“摁下葫蘆起了瓢”,所以在解決分離問題的同時,不能忽視混合環節。

2、菌群性能平衡

在降解有機物過程中,菌群的穩定性與降解效率往往難以兼顧。活性污泥法因其污泥絮體較小,具備較強的混合性能;然而,隨著污泥顆粒增大,混合性能將顯著下降。此外,該方法以高濃度土著菌群為主,雖然其穩定性較高,但功能選擇性較差,即降解特定污染物的能力有限。值得注意的是,活性污泥系統一旦穩定運行,便極難破壞其穩定性。盡管目前已開發出多種高效功能菌群以提高降解效率,卻往往面臨“顧此失彼”的困境:效率提升的同時,系統穩定性必然下降。

3、單元與流程

王洪臣表示,在污水生物處理工藝的創新與優化進程中,各處理流程必須明確分工、各司其職,才能實現系統整體效能的最大化。只有各個環節精準配合、協同創新,才能構建高效、節能且可持續的污水處理系統。

王洪臣總結,真正的創新是既要、又要、還要,既要效果好,又要效率高,還要碳排放低。這雖然很難,但污水處理行業仍需以此為方向不斷前進。

編輯: 趙凡