“此前并不知香港的飲用水從哪里來(lái),今天才了解到原來(lái)是這么宏大的工程保障了香港50多年的供水”,日前,一名香港青少年在參觀了東深供水工程紀(jì)念園之后有感而發(fā)。

如果不是參加“共建大灣區(qū) 共筑中國(guó)夢(mèng)”2019年香港青少年來(lái)莞文化交流活動(dòng),這位青年恐怕還是和他的絕對(duì)多數(shù)香港同齡人一樣飲水不知源。50多年時(shí)光荏苒,粵港供水情從未中斷。讓我們回到歷史,鉤沉東深工程的那些暖心的記憶。

香港渴了

香港老人曾先生回憶起1963年香港百年一遇的大旱,依然歷歷在目,其在接受媒體采訪時(shí),許多香港青少年對(duì)東深供水工程印象深刻。

一位學(xué)生說(shuō),東深供水工程是以向香港供水為主要目標(biāo),同時(shí)擔(dān)負(fù)深圳市和東莞沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)原水供應(yīng)的跨流域大型引水工程。建成運(yùn)行50多年來(lái),東深供水工程累計(jì)供水量達(dá)500多億立方米,其中,對(duì)香港供水量占香港淡水總量約70~80%,為香港的繁榮穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),被譽(yù)為「生命水、政治水、經(jīng)濟(jì)水」。香港同胞們分批進(jìn)入東深供水工程紀(jì)念園及金湖泵站參觀。粵海水務(wù)的工作人員向同學(xué)們?cè)敿?xì)介紹了工程的概況、建設(shè)難點(diǎn)及運(yùn)營(yíng)管理情況。港水塘存水僅夠43天,港英政府宣布限制用水,每隔4天供水一次,每次4小時(shí)。

“香港許多人家都買大水桶用來(lái)裝水,那個(gè)時(shí)候普通文職人員每月人工一百多港元,一個(gè)大水桶就要幾十塊,但卻賣得很好。”曾先生回憶說(shuō)。

1963年,香港每4日供水4小時(shí)實(shí)施期間,找尋水源是婦女們?nèi)粘I畹闹刎?zé),挑水的行列亦以女性為主。

香港渴了,怎么辦?他們向內(nèi)地尋求幫助,內(nèi)地在很困難的情況下,向香港供水。1965年香港缺水情況得到改變——當(dāng)年3月建成的東深供水工程開(kāi)始正式向香港供水。當(dāng)年,東深供水工程就向香港供水150億加侖(折合6820萬(wàn)立方米)。

一泓東江水,聯(lián)通粵港血脈,從未間斷。供水,是香港與內(nèi)地關(guān)系的一個(gè)縮影。

有這樣一種歷史邏輯:隨著香港發(fā)展,需要內(nèi)地供水,內(nèi)地不斷增加供水,盡全力保證。當(dāng)然,內(nèi)地的水源,成為香港騰飛的堅(jiān)強(qiáng)后盾。

目前,東深工程北起東江、南到深圳河,輸水線路全長(zhǎng)68公里,由4座泵站逐級(jí)把水位提升46米后,輸入深圳水庫(kù),用輸水管道送往香港。

50多年來(lái),內(nèi)地的水一路向南奔騰,從不間斷。截至2019年6月底,東深供水工程累計(jì)對(duì)香港供水255億立方米,水量超過(guò)1800個(gè)西湖,從最初的每年對(duì)港供水0.68億立方米上升到目前8.2億立方米左右,保障了香港75%以上的用水需求。

內(nèi)地水源50多年持之以恒地南流,絕非朝夕之功,背后有許多故事。最近,關(guān)于香港供水問(wèn)題備受關(guān)注,咱們聊一聊內(nèi)地向香港供水的簡(jiǎn)史。

紓困:內(nèi)地馳援,終結(jié)香港嚴(yán)重缺水

香港是一座被水包圍的城市,但依舊缺水,年均降雨量2200毫米左右,由于河流和地下水稀少,加之降雨時(shí)空分布又極為不均,80%的降雨量集中在夏季。歷史上的香港,每遇大旱,水荒必至。

二戰(zhàn)之后,香港迎來(lái)了快速發(fā)展時(shí)期,人口從1941年的160萬(wàn)人,發(fā)展到1961年的300多萬(wàn)人口,加之香港出口貿(mào)易發(fā)展,對(duì)水的需求越來(lái)越大。

對(duì)于香港缺水問(wèn)題,內(nèi)地一向極為重視,毫不吝嗇出手支持解決。1959年9月,為了協(xié)助解決香港用水困難,廣東省人民委員會(huì)批準(zhǔn)寶安縣興建深圳水庫(kù)。

寶安縣2萬(wàn)多名群眾和中國(guó)人民解放軍一個(gè)團(tuán)的兵力參加建設(shè)。1960年,寶安縣政府同港英當(dāng)局簽訂深圳水庫(kù)向香港供水協(xié)議。每年,深圳水庫(kù)向香港供水2275萬(wàn)立方米(50億英加侖),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每千英加侖收人民幣1角錢。

1962年秋至1963年初夏,香港發(fā)生嚴(yán)重水荒,港英當(dāng)局向廣東省地方政府提出供水請(qǐng)求,后經(jīng)周恩來(lái)總理親自批示,決定修建東深工程。為此,周總理來(lái)到廣東聽(tīng)取了相關(guān)匯報(bào)。

曹應(yīng)旺:《周恩來(lái)與治水》

內(nèi)地加大對(duì)香港的供水力度。1964年4月,廣東地方政府與港英當(dāng)局簽訂《關(guān)于從東江取水給香港、九龍的協(xié)議》,其中規(guī)定:東江—深圳供水工程,于1965年3月1日開(kāi)始由深圳文錦渡附近供水站供給香港、九龍淡水;每年供水量定為6820萬(wàn)立方米(折合150億英加侖),水費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每一立方米人民幣一角。

迢迢東江水,濃濃粵港情。其實(shí),水費(fèi)遠(yuǎn)低于成本,只是象征性地收水費(fèi),內(nèi)地保障了“民生水”的供應(yīng)。內(nèi)地承擔(dān)了工程的全部費(fèi)用,加上輸水要靠水泵逐級(jí)提水,這是一個(gè)巨大的工程。

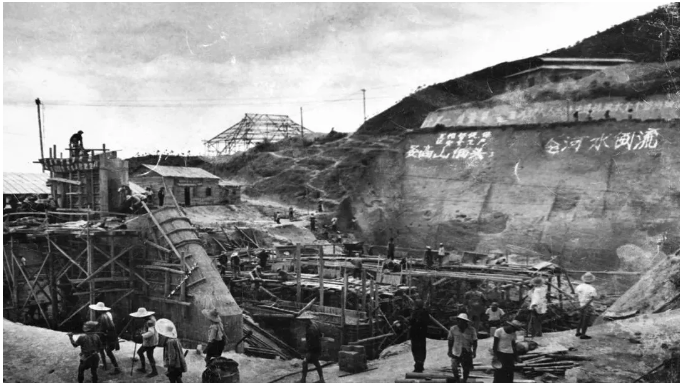

彼時(shí),工程線路全長(zhǎng)83公里,取水于珠江三大支流之一的東江,通過(guò)攔河筑壩和建立大型抽水機(jī)站,逐步提升水位改東江支流石馬河由北向南倒流入雁田水庫(kù),再通過(guò)人工渠道導(dǎo)入深圳水庫(kù),最后通過(guò)壩下輸水管供水給香港。全程由6座攔河壩、8級(jí)抽水機(jī)站、2宗調(diào)節(jié)水庫(kù)和16公里人工河道組成。

“要高山低頭、令河水倒流”是東深供水工程建設(shè)者的口號(hào)

此時(shí),內(nèi)地并不富裕,國(guó)家剛遭受自然災(zāi)害,在經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期,1萬(wàn)多人投入東深供水工程建設(shè),歷時(shí)一年后建成,終結(jié)了香港嚴(yán)重缺水的歷史。

東江之水伴隨著香港經(jīng)濟(jì)騰飛,一躍成為亞洲“四小龍”之一,“東方之珠”閃耀世界。

查閱資料發(fā)現(xiàn),廣州動(dòng)員了知識(shí)青年,東莞、寶安、惠陽(yáng)動(dòng)員了農(nóng)民,全國(guó)14個(gè)省、市及廣東省近百家工廠趕制各種機(jī)電設(shè)備。期間,他們克服多次臺(tái)風(fēng)暴雨的困難,在一年時(shí)間內(nèi)完成了包括240萬(wàn)立方米土石方和10萬(wàn)立方米混凝土與鋼筋混凝土的工程。

供水工程引起很大的反響。1965年2月,廣東省在東莞塘頭廈舉行“東江—深圳供水灌溉工程落成典禮”,港九工會(huì)聯(lián)合會(huì)及香港中華總商會(huì)向大會(huì)贈(zèng)送了兩面“引水思源,心懷祖國(guó)”和“江水倒流,高山低首;恩波遠(yuǎn)澤,萬(wàn)眾傾心”的錦旗。

當(dāng)年3月1日,東江—深圳供水工程按供水協(xié)議向香港供水。在1974年至2003年間,先后對(duì)工程進(jìn)行了三次擴(kuò)建和一次全面改造。

東深供水工程示意圖

其中,還有一些不為人知的細(xì)節(jié)。1979年香港人口增加到492萬(wàn)多人,生產(chǎn)總值達(dá)到1070億港元。港英當(dāng)局雖然采取了增建貯水塘,建造海水淡化廠等措施,但海水淡化成本比東深供水費(fèi)高6倍,水源仍不足。內(nèi)地進(jìn)行了二期擴(kuò)建工程,對(duì)香港供水能力達(dá)到初期工程的9倍,助力香港經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步繁榮。

有了穩(wěn)定供應(yīng)的東江水后,1982年6月1日,香港政府解除了長(zhǎng)達(dá)60年的限制用水法例,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)供水。

犧牲:傾盡全力保證水質(zhì),內(nèi)地甚至放棄發(fā)展機(jī)會(huì)

早在上世紀(jì)80年代,東深工程已經(jīng)開(kāi)始注重環(huán)境保護(hù)。此時(shí),內(nèi)地經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,為了向香港供水,內(nèi)地在環(huán)境保護(hù)上付出了不小代價(jià)。還在廣東省兩個(gè)部門之間引發(fā)了爭(zhēng)論。

有環(huán)保部門認(rèn)為,把防治費(fèi)用都推給鄉(xiāng)鎮(zhèn)自己負(fù)責(zé),這樣會(huì)加深沿線群眾與東深工程的矛盾。水利部門認(rèn)為,應(yīng)按“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”“誰(shuí)造成污染、誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任”的政策來(lái)辦。好在,環(huán)保成為共識(shí),防治污染問(wèn)題引起了各方的注意。

1994年11月,東深供水局協(xié)同有關(guān)部門清理拆除深圳水源保護(hù)區(qū)內(nèi)污染源。廣東省政府在20世紀(jì)90年代水質(zhì)污染嚴(yán)重的情況下,先后頒布了《廣東省東江水系水質(zhì)保護(hù)條例》《東深供水工程飲用水源水質(zhì)保護(hù)規(guī)定》《廣東省東江水系水質(zhì)保護(hù)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》。

一個(gè)省對(duì)一個(gè)工程頒布這么多的專用法規(guī),力度之大,這在全國(guó)是沒(méi)有先例的。

香港回歸后,在“一國(guó)兩制”框架下,為提高向香港供水水質(zhì),提供了便利。

東深工程再次改造,實(shí)現(xiàn)“清污分流”。2000年~2003年,廣東省政府決定對(duì)東深供水工程建設(shè)專用輸水系統(tǒng),與前三次擴(kuò)建不同,這一次為了改善水質(zhì)。

供水沿線,保護(hù)水質(zhì)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)不可避免產(chǎn)生矛盾。

內(nèi)地并沒(méi)有只算“經(jīng)濟(jì)賬”:廣東省劃定了供水水源地保護(hù)區(qū),并部署東江上游河源、惠州兩市封山造林,實(shí)行水源生態(tài)涵養(yǎng)。源頭的河源、東江流域的惠州和東莞等市更是主動(dòng)放棄了不少發(fā)展經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì),作出了巨大犧牲。

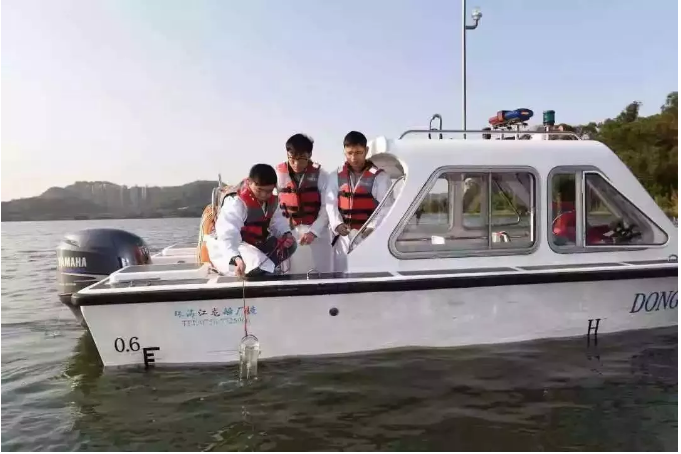

水質(zhì)監(jiān)測(cè)取樣

很多人不知道,對(duì)于廣東省而言,水資源并不富余,甚至也缺水:80%的降雨量集中在汛期4月~10月,大部分雨水以洪水的形式流入大海,成為難以利用的水資源;11月至下一年3月是枯水期,降雨量很少,用水緊張,成為制約廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的因素之一。

有人說(shuō),如今供港水費(fèi)貴了。對(duì)此,作者并不認(rèn)同。

其實(shí),深圳及東莞為建設(shè)東深供水工程亦付出了巨大的土地資源,而這些土地價(jià)值并沒(méi)有完全反映在東深供水成本里面,更沒(méi)有單獨(dú)收費(fèi)。單是深圳水庫(kù)占地已達(dá)七十平方公里(包括集水區(qū)和不允許開(kāi)發(fā)的保護(hù)區(qū))。

為香港供水,內(nèi)地絲毫不敢放松,專門設(shè)有深圳市公安局東深分局和武警專為供水工程駐守。與此同時(shí),廣東在東江流域率先建成全國(guó)首個(gè)水質(zhì)水量雙監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)水資源實(shí)施精細(xì)化的管理、調(diào)度和保護(hù)。

以河源一地為例,為了保護(hù)東深供水工程水源新豐江水庫(kù),河源放棄修建庫(kù)區(qū)公路,而是采取投資更大、耗時(shí)更長(zhǎng)的移民措施,以防止“路通林毀水污染”。

近年來(lái),河源已拒絕了500多個(gè)可能產(chǎn)生污染的工業(yè)項(xiàng)目,放棄了累計(jì)超過(guò)600億元的投資額。

東江流域面積占河源市全市面積的88%,河源各級(jí)黨委政府實(shí)現(xiàn)環(huán)保“一票否決”制度,所有重大決策都以環(huán)保優(yōu)先。從2013年起至2015年,累計(jì)投入了23億元用于水資源保護(hù)。

沿線各地建成上百座污水處理廠河截排工程,圖為廣東河源城南污水處理廠。

目前,東江流域水源保護(hù)區(qū)范圍已達(dá)2800平方公里,其中又建立了深圳水庫(kù)水源地、東莞—深圳—惠州東江水源地等水源保護(hù)區(qū),形成了三個(gè)圈層的水源保護(hù)結(jié)構(gòu),一層比一層嚴(yán)格。保護(hù)區(qū)內(nèi)實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)保準(zhǔn)入,嚴(yán)禁任何污染項(xiàng)目進(jìn)入,連輕微污染的項(xiàng)目都不準(zhǔn)進(jìn)入。

編輯:王媛媛

版權(quán)聲明:

凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。

媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317

8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...

企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...

010-88480329