本文深入學習思考了“Evaporis 2E兩段式干化機組”基于場景的創新思維和價值,總結了其場景式創新的三個關鍵點:中間環節與支點作用、功能復合與系統尋優、精益摻燒與協同增長。文章還回顧了污泥熱干化技術的發展歷程,以及在中國的應用實踐,特別是蘇州工業園區“三廠共享、協同增長”的案例,展示了如何通過技術與場景的創新實現環境、社會與商業的系統性增效增益。

8月9日,滂沱大雨下的北京西郊,一隊設計院和運營單位的專家聚集到了剛剛落成的兩山科匯館·產品中心,這次,他們不是為了什么大項目,而是要商議一件“小”事:命名。

當天下午,首批以中文地名命名的中國自主創新的四大組合工藝正式發布,紀莊子-高碑店-白龍港-唐家沱,勾勒出一副非常有趣的環保創新歷史畫軸。

我說“小事”,因為命名實在不是什么大動作,我說意義不小,在于這命名的背后有對中國式創新的特別認識和思辨。事件引發了熱烈討論,核心爭議在于這里的“中國自主”到底展現在哪里。

我的思考,是在于應用場景。場景是工藝產品在應用交互當時當刻“人機法料環”等相關要素的集合,四大工藝的場景式創新意義并不一定還是他們最初時的模樣,而更在于以他們為起始的后續迭代中的創變“過程”。

本文首先關注四大工藝中最年輕、最時尚、最典型中西結合的“唐家沱污泥處理工藝”,聚焦其內核“兩段式干化機組”,嘗試以創新的系統視角看場景,洞悉這類場景式創新發生發展的底層邏輯。總結為:

1、中間環節與支點作用

2、功能復合與系統尋優

3、精益摻燒與協同增長

萬法歸源,讓我從它的大類歸屬“熱干化”讀起。(注:本文涉及“兩段式干化”的技術內容均學習自《得利滿水處理手冊》和公眾號“奔跑的環保人”,以下不再一一標注。)

01污泥的熱干化

污泥在最終處置前,根據含水率或干度狀態可分為液態污泥的處理和脫水污泥的處理兩段流程,前者包括濃縮、機械脫水、厭氧消化等;脫水污泥的處理包括堆肥、干化、焚燒等。干化,包括自然干化、機械干化、生物干化和熱干化,是經過常規脫水后進一步處理的環節,也被視作焚燒、做建材、土地利用等處置過程的預處理。

由于機械脫水存在性能極限,熱干化已成為污泥安全處置一種不可或缺的工藝。它以熱源加熱污泥使水分蒸發而深度降低含水率,其過程應主要關注以下要點:

加熱方式:通常采用熱空氣、蒸汽或導熱油等以直接或間接方式將熱量傳遞給污泥。

溫度控制:一般在一百至數百攝氏度不等,根據不同的工藝和要求進行選擇調整。

干化效果:主要是含水率的選擇和控制,包括半干(通常30-60%)和全干(通常10-20%)等。

能量消耗:包括電能、蒸汽或燃料等用量,以及余熱利用等節能降耗的方式。

后續影響:儲存、運輸、熱值管理、資源化途徑、尾氣等。

污泥熱干化根據加熱方式可分為直接加熱、間接加熱和直接-間接聯合加熱。

直接加熱的代表有轉鼓式、帶式、噴霧式、流化床式等,熱源與污泥直接接觸而實現快速蒸發;間接加熱的代表包括槳葉式、圓盤式、薄層式等,利用中間傳熱介質將熱量傳導給污泥而完成熱交換。

直接-間接的比較關系好似一對陰陽,相生相斥。

直接式的優勢在于傳熱效率高、設備簡單、處理能力大,系統安全性、物料品質和特性的穩定性是相對劣勢;間接式的優勢在于安全、穩定、能源利用效率高、尾氣處理成本低,相對劣勢在于傳熱效率受限、設備結構復雜、污泥適應性有限。

在此基礎上,直接-間接的巧妙聯合使克服了以上各自獨立時的弱項而兼容并蓄,綜合優勢得以放大凸顯,其代表便是蘇伊士“薄層+帶式”Evaporis 2E兩段式干化。

污泥熱干化的創新史不長,大概只算20世紀80年代至今的40年左右,但若以其核心設備“熱工干燥技術”來看,則幾乎伴隨著工業革命不久就已經誕生了,早期多用于食品、制藥等加工生產中。

在水處理領域,污泥的處理處置需求是從20世紀初活性污泥法的發明開始出現。那時因為量還很少,更多采用自然晾曬或剛出現的機械脫水方式簡單處理;從20世紀70年代的中國可以看到工業化早期時的景象,老百姓把污水污泥視作寶貝,一般是直接作為肥料使用。

但到了20世紀80年代前后,污泥在西方工業發達國家的農用、填埋、投海上開始受到各種限制,先進干燥解決方案因此而引入污水污泥行業,“熱干化”很快推廣開來。

80年代之前,干燥技術和環保場景的交集很少,并行發展,各自完善。其間,干燥機從噴霧式到帶式到流化床式,從槳葉式到圓盤式依次發明發展,其核心的創新在于干燥的效率、產品物料的質量等,在引入環保之前其實已達到一定的成熟度。

80年代后的整個20世紀末都可視為熱干化技術產品融合現代環保的場景迭代期,尋求功能適配和特定性能的提升。

就在這個時期,污泥專用臥式薄層干化機發明,用于污泥處理的帶式干化機也逐漸發展成熟。

世紀之交,蘇伊士旗下得利滿公司申請了INNODRY的發明專利,即是現在EVAPORIS 2E兩段式干化的前身,其后在法國、瑞典、波蘭、中國等國家陸續落地應用,不斷自我完善的同時,代表“污泥熱干化”對創新發展的方向做出了前沿探索。

以其在中國的20年發展為例,在“環保場景”之后,又與“中國場景”相交相融,中國的創新者對本土四大熱處置場景的解析和實踐起到了的決定性作用—

2009年,重慶唐家沱污水處理廠污泥裝置投產,含水率至10%后作建材利用。

2011年,蘇州工業園區污泥干化一期投運,含水率至10%-20%后與煤電摻燒。

2016年,天津濱海污泥干化項目投產,含水率至10%與垃圾摻燒。

2021年,西咸新區灃西新城項目投運,含水率至15%后做熱解氣化處置。

我以“其根本目標是為了誰”而將這四大場景一分為二,貼近水廠側如唐家沱稱為“水場景”,貼近處置端如蘇州工業園,稱為“固場景”。

水場景為了解決水的衍生問題,是強制的、被動的、成本中心的、單一的、分散的、末端的;固場景為了更好的最終處置,是自發的、主動的、價值中心的、中轉的、集中的、協同的。

場景式的價值也許并不會強烈地體現在“理論技術”中,要帶上洞察力的眼鏡才會發現,恰恰是以上應用場景中強烈的沖突,引導了功能性能系統性創新的發生發展,在這個粗放、無序、三不管的污泥市場中,探索著穩定、安全、效益化的既要又要。

02場景創新一

中間環節與支點作用

污泥的困局由來已久,但似乎直到近些年才真正成為迫在眉睫的課題。其中的最根本是終端處置去路的不暢通。填埋不可持續,建材產能過剩,堆肥銷路受阻,焚燒費用高昂。

解題之道有二:一是找到穩定疏通去路的方法,亦或另辟出一條顛覆性的新通路;二則是沿著以上路線做優化,緩和主要矛盾如成本問題、安全問題、模式問題、碳排問題等,尋求分時分步破局。

“熱干化”參與了其中多條普適性“暢通”路線的構建,上海為代表的干化-焚燒(獨立/協同)、北京/天津為代表的厭氧-干化-土地利用,廣州為代表的干化-摻燒,是最典型的代表。

以上熱干化,都是中間環節。而但凡有它的存在,就往往會是問題難題的集中所在,矛盾在于,它卻一直遭受了最普遍的忽視。

于“水場景”而言,人們大多時候都只聚焦在前端脫水環節,要么只求完成任務,要么就走捷徑想盡量少惹麻煩,對于下游如何,既沒義務,也沒能力;“固場景”則身限自己的方圓,以垃圾廠為例,不想摻有時又不得不摻,想摻了卻不知怎么摻,便只勉強運轉,模糊處理,對于上游如何,既不明所以,也無法控制。

也正是因為存在這“中間”環節,水場景和固場景間要“溝通”清楚頗不容易,缺乏基礎性共識,沒有顯效性動力。

因此,一個優質熱干化系統的設計,首要應是在這“水-固”場景間做好連接,不能冷了任何一頭。卓越者更進一步,致力于創造支點效應。

以卓有成效的干化產品作“支點”支出“系統效益”,就是蘇伊士對該類產品的價值主張:精益化壓實的一端是技術、產品和服務,效益化撬起的一端是連接、增長和共贏。精益達成共識,效益就是動力。

兩段式干化機組的入口含水率高可至80%,出口可低至10%,以下在二者之間,存在多個指標梯度可調可控。向上游,薄層式第一段溝通“水場景”,可適應所有污泥工況,并以最優效率達成任務,向下游,帶式第二段溝通“固場景”,根據去向設計為合適的含水率、出泥性狀等。

所謂“支點”支出來的效益,一方面在于向內部的節能降本,二表現在向外的多維延展,追求更大邊界的系統效益。

03場景創新二

功能復合與系統尋優

要達效益,需要先談效率。

在效率時代,薄層式干化是同類競爭中的王者。

它因通過轉子將濕污泥分布于熱壁表面形成很薄的物料層而得名,其高效的原理并不難理解,就好比路邊攤的攤煎餅,污泥被以極薄的一層平鋪到筒壁上,蒸發的速度自然極快。

為了突破物理功能的邊界,效率到達極限后跨出界面尋求復合,二段帶式的加入也不能是簡單“1+1”的加和關系,而要考慮如何才實現“整體大于局部之和”。

以系統思維思考,一段極高的效率是二段增強回路的基礎,二段的效益目標則為一段制造調節回路。兩段式在功能創新上的精華即在這陰陽交互的界面中,使:1創造各自的最佳效率區間;2巧妙的利用好粘滯區;3實現節能精益。

激發由“效率”向“效益”升維的功能復合形成了以下性能特點:

出泥干度和性質。干化后的污泥呈現出一定粒徑均勻的顆粒形態,以便于后續的運輸、儲存,并為進一步潛能價值的開發奠定基礎。

能耗和能量管理。通過工藝結構設計提高能源利用效率,并配置能源管理和調控系統,實現智能的系統尋優。

極致安全。實現工藝設備的本源性安全,和干化后污泥產品持久性安全,包括過程中的粉塵、含氧量,干燥后的污泥溫度等。

熱干化往往是整個污水-污泥系統中最大的能耗單元,因此節能降耗是功能實現之上第一重要的效益表現。在同樣含水率目標的需求中,兩段式較一段式有明顯的投資上的劣勢,但若拉長時間線算一筆運營帳,兩段式相對減少的30%能耗,更適用于追求持久性累積性效益的用戶,是典型用CAPEX換OPEX的創新取舍。

“精益”更體現在“變治理為制造”的過程,生產長久穩定、棒狀顆粒態、相對高熱值的資源化原料,為后續處置創造了更優條件,與下游產業系統形成更深度的協同,收獲的經濟收益、生態價值,省卻的反復再投資、檢維修成本等,又是一個用OPEX換回CAPEX的過程。

04?場景創新三

精益摻燒與協同增長??

污泥協同焚燒是兩段式干化最成熟的場景之一,包括了燃煤電廠協同,垃圾焚燒廠協同,工業窯爐協同三類子場景。

三個場景于“為什么要協同”有不同的初心,導向對“如何燒的好”不同的定義。燃煤電廠作為輔助燃料,能替代多少煤炭、對發電效率的影響是重點;垃圾焚燒廠填充吃不飽的產能,摻多少、怎樣摻才能不影響設備和環保成為最重點;工業窯爐在于向綠色化轉型,但需要注意對產品質量和正常運行的影響。

針對這三個協同場景,即便應用同一款產品,其細部設計仍有較大區別。而它們又都可歸屬于一類區域統籌的場景,即依賴政府或某一組織做好系統的頂層設計。污泥的加入,看似只是幾種燃料或污染物的混合,其實于空間尺度和時間尺度上都發生了本質變化。

此時,所謂“效益”也隨之而成為系統性的效益,包括以下三個維度—

社會效益-公共事業的屬性目標:深度融合環境服務、公共服務、工業服務,解決問題的同時建設從靜脈到動脈的網絡,如區域固廢中心、城市綠洲工廠、環境科普中心等。

科技效益-中間環節的系統作用:以小的創新產品做支點,撬動上下游流程和系統更大的創新涌現,帶來減污降碳、協同增效綜合效益升級,算系統生態總賬。

商業效益-作為企業的盈利訴求:在滿足基本社會責任和公共事業合理收入的基礎上,以減降成本或增加收益等,獲得更好的財務利潤,才能催動更良性循環。

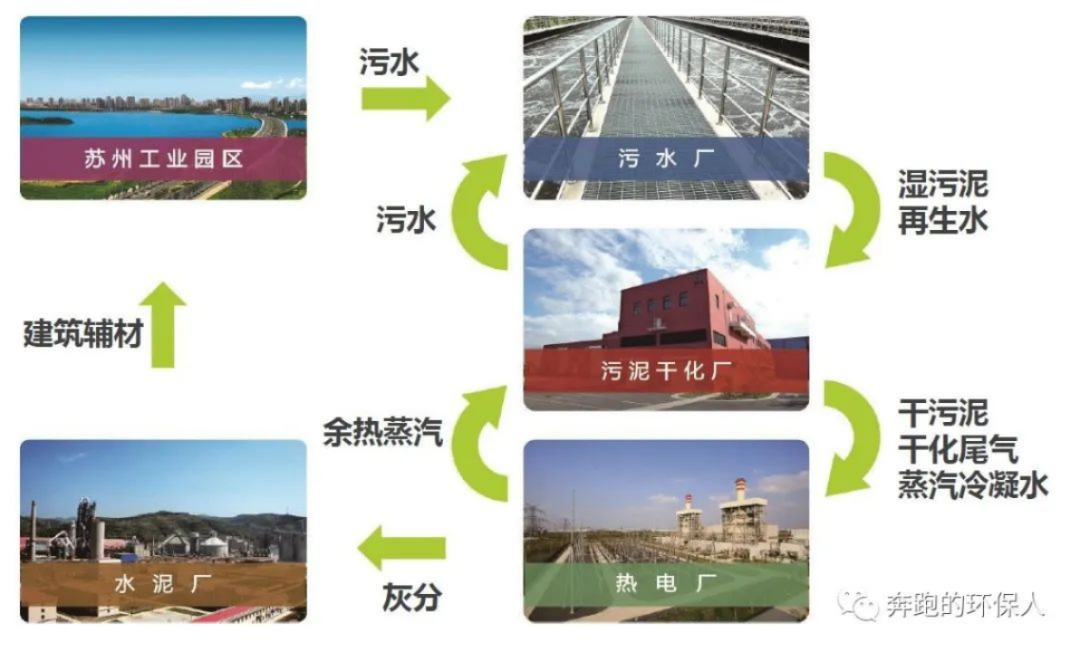

以蘇伊士提供技術裝備并特許運營的蘇州工業園區案例為例,該項目一期于2011年投運,二期2016年投產,總處理規模500噸/天,主要服務于園區污水廠產生的市政和工業污泥,干化至含水率10%~20%左右送熱電廠協同焚燒供熱發電,目前已連續穩定運行13年,累計處置污泥超過1 5萬噸。

項目遵循“產業協同、循環利用”的模式,選址于熱電廠內,并緊鄰污水廠,實現三廠共享、協同增長。污泥廠利用熱電廠的余熱蒸汽干化污水廠產生的污泥,蒸汽冷凝后的熱水回到熱電廠循環利用;干化后的污泥作為生物質能送于熱電廠焚燒發電,干化尾氣送至電廠鍋爐焚燒,徹底解決二次污染問題;污水廠的中水用于冷卻干化廢熱,污泥蒸發尾水排回污水廠處理達標后排放。

(本段案例內容及圖片引自公眾號“奔跑的環保人”,略修改

鏈接詳情:污泥干化應該追求什么?)

蘇州工業園以一款干化機組產品撬動了內外多維多向的產業大協同,系統效益非常顯著—

通過污泥的資源化利用而減少的二氧化碳排放:2萬噸/年

干污泥做成燃料棒,每年可節約煤炭超過20000噸

蒸汽冷凝水回送至熱電廠重新利用,每年可節約脫鹽水約120000 噸

最終的灰渣作為建材輔材,每年減少固廢垃圾16000噸

經過蘇伊士運營團隊后續的運營和技改,實際運營單位能耗比設計值低29%

榮獲國家發改委首批環境污染第三方治理典型案例,生態環境部首批工業園區減污降碳協同增效典型案例。

05?結語??

是創新豐富了場景,還是場景定義了創新?

如果單以“理論技術”做評估,則真正意義“中國自主”的創新確實少之又少。但這種思維觀點是十分偏頗狹隘的,甚至筆者認為,恰恰由于我們大多數科研都忽視了應用和場景,底層的理論技術才遲遲無法突破桎梏。

E20傅濤先生說,要用“高品質、新品類、強品牌”定義環境產業的高質量發展。

我思考,這“三品”都是要根植于“場景”的。

此次命名的四大工藝基于其各自“時代”場景下的“組合”如此,基于持續提標而雨后春筍發生的“原位”場景如此,蘇伊士“在中國,為中國”一系列的場景式創新亦如此。

向新而行,創新不止。

“場景”是過去二十年環保行業創新發展的理想總結;而根植于場景的“產品化”又指向十五五高質量發展落地路徑,因此場景,也是未來二十年理想的創新起式,是新時代環境產業創新者必修的第一課。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 13521061126