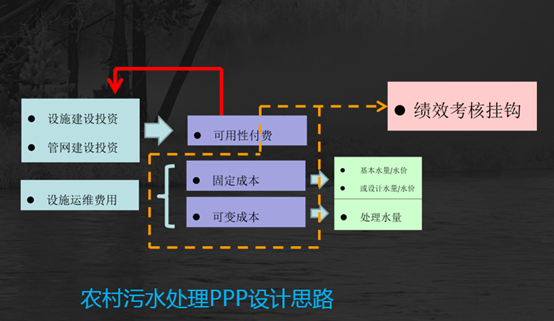

逯元堂認為,目前需要開展農村環境治理整縣推進PPP模式的試點示范。培育發展農業面源污染治理、農村污水垃圾處理市場主體方案(環規財函〔2016〕195號)中明確:鼓勵有條件的地區開展整縣(區)或區域一體化農業農村環境治理PPP項目。關于開展2018年度大氣、土壤污染防治和農村環境整治中央項目儲備庫建設的通知(環辦規財函[2018]37號)中提出:按照集中連片推進的原則,工程項目應主要以區縣為單元整體打包。對于農村污水處理等PPP項目的設計過程中,要充分考慮項目特點。目前,村鎮污水治理領域缺乏治理標準,很多地方套用城市標準。但農村布局分散、規模較小、水量不穩定,村鎮人口流動性對污水量收集也有著重要影響,如果把所有的成本折合到噸水成本中,則會導致噸水成本非常大,一些地區已經達到二三十元/噸水。如果按照城市污水處理項目的思路,約定基本水量作為最低水量對社會資本進行費用支付的話,由于水量不穩定導致社會資本和政府都會面臨較大的風險。農村污水處理PPP項目建議區分可用性付費與運營績效的,結合運維費用中的固定成本和可變成本考慮基本水量的設定,并按照可用性付費的一定比例與運維績效付費捆綁,實現與績效考核的掛鉤。

五、加強模式創新,健全投資回報機制是實現農村環境治理可持續的關鍵

目前,市場機制不健全,農村生活污水垃圾處理收費機制未建立,大部分地區尚未開展收費工作;農村環境治理項目成本高,風險大,社會資本參與積極性不高。亟需探索建立農村環境治理繳費制度與費用分攤機制。在有條件的地區探索建立污水垃圾處理農戶繳費制度,綜合考慮污染防治形勢、經濟社會承受能力、農村居民意愿等因素,合理確定繳費水平和標準,建立財政補貼與農戶繳費合理分攤機制,保障運營單位獲得合理收益。如在大荔縣平羅村按照120元/年/戶的標準征收生活垃收運費

此外,逯元堂認為,產業融合也是有效拓寬農村環境治理市場的重要舉措。如在南京市黃龍峴村,將有收益的特色茶產業旅游與無收益的農村環境綜合整治項目進行捆綁,實現了環保公益項目市場化的目標。這種資源組合開發模式有利于實現城市開發或者資源開發與環境治理的有機融合。

在模式方面,已有充分的可探索空間:通過一些區域捆綁、項目捆綁,通過環保互聯網+,PPP+第三方治理等方式實現規模化的經營,降低單位污染治理的成本,最終目的是能夠降低財政支付的壓力。只有通過這種方式,農村環境治理工作才能得到持續的發展。逯元堂舉例:“桑德環衛與廣告捆綁就是典型的模式創新案例。通過廣告來獲得收益。同時,將資源回收跟農村現代物流業務捆綁,在包裝物回收等過程中與快遞結合起來,這樣成本就會大大降低。”

六、加強政策的協調與落地

逯元堂認為,目前來看,資金投入不足是制約現在農村環境保護工作的重要因素。資金來源渠道單一,以中央和地方政府投入為主,資金缺口較大。

逯元堂表示,應進一步強化現有政策落實和協調銜接,從基本公共服務均等化的視角審視農村環境治理問題,加大專項轉移支付補助力度。如參照扶貧資金管理模式,整合相關涉農資金,增強資金合力。他提出,可進一步明晰中央政府和地方各級政府在農村環境保護中的事權和支出責任,加大投資補助力度;財政資金優先支持采用PPP模式和創新試點示范項目,明確專項資金用于運行補助;采用地方政府投一點、村集體出一點、農民拿一點的籌資方式等,探索加大資金投入,優化財政資金使用方式。

完善價格與稅費政策也是改進方向之一。在價格方面,可考慮農村用電價格的調整,如將有機肥生產、污水垃圾處置、廢舊地膜回收利用、秸稈初加工等用電價格標準由“一般工商業及其他用電”調整為“農業生產用電”,這樣能夠一定程度降低成本。此外,可考慮研究出臺農村垃圾和農業廢棄物運輸扶持優惠政策,把有機肥運輸納入《實行鐵路優惠運價的農用化肥品種目錄》。

在項目建設以外,農村環境監管能力建設需求同樣迫切。目前,監管機制不健全,表現在機構和人員缺乏、監管執法能力不足、監測體系不健全、專業技術水平不夠。逯元堂建議,應進一步強化基層環境監管執法力量,鼓勵公眾參與,實現農村環境監管的常態化。

更多精彩內容,請查看2018年環境施治論壇直播專題:

編輯:李艷茹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317